Approche thématique

L’enfance face à l’adversité

D’une manière générale, le cinéma a partie liée avec l’enfance, comme sujet aussi bien qu’en tant que pratique culturelle spécifique. En effet, pour bon nombre de cinéphiles, la passion pour le grand écran trouve très souvent sa source dans les toutes premières opportunités de spectateur. Par ailleurs, dès ses origines, le septième art a fait de l’enfant (ou du pré-adolescent, selon la terminologie contemporaine) l’une de ses figures récurrentes. Tout simplement parce qu’il constitue un thème particulièrement riche et complexe, permettant d’aborder des notions telles que l’innocence, la découverte du monde, les relations familiales, l’amitié, mais aussi les épreuves ou les étapes traumatisantes, lesquelles ouvrent sur une précieuse réflexion quant à la manière dont les expériences initiales façonnent l’identité et le caractère des individus.

L’enfance confrontée à l’adversité offre une configuration très féconde, dans la mesure où elle permet de dévoiler des phénomènes d’adaptation souvent inattendus, aussi bien que des facultés de résilience insoupçonnées.

Issues de périodes différentes et de pays divers, les trois séquences retenues ici sont extraites de films qui ont durablement marqué leur époque, et qui sont aujourd’hui considérés comme des fleurons du patrimoine cinématographique mondial.

Potentialités du carreau cassé [Le Kid, Charles Chaplin, États-Unis, 1921]

À la fin des années 1910, Charles Chaplin est déjà une grande vedette. Il possède une notoriété internationale très importante, sans nulle autre pareille dans le domaine du cinéma. Ce statut hors normes va encore s’accroître lorsqu’il quitte le format court pour se diriger vers le long métrage. Le Kid (1921) affiche en effet une durée de 50 mn, ce qui constitue une prouesse pour l’époque et témoigne d’une très grande ambition pour une production de cette nature.

Dans ce film, le cinéaste conjugue avec brio la comédie burlesque (qui est sa marque de fabrique) et le mélodrame poignant. Si bien que ce « Kid » suscite une émotion considérable un peu partout dans le monde. Chaplin sait faire rire comme personne, mais il démontre alors qu’il peut aussi faire pleurer, avec tout autant de talent et d’universalité dans le propos.

Dès les prémisses, l’intrigue emprunte le chemin des larmes : un beau jour, Charlot recueille un nourrisson abandonné qu’il trouve dans la rue, presqu’au milieu des poubelles. En dépit de conditions matérielles on ne peut plus précaires, il élève néanmoins l’orphelin avec beaucoup d’amour, de soins et de précautions. Il baptise l’enfant « John », comme s’il s’agissait de son propre fils. Cinq ans plus tard, le gosse et son père adoptif sans le sou doivent se débrouiller comme ils peuvent pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne. Ils fondent alors leur propre « micro-entreprise », dont la simplicité n’a d’égale que son efficacité, même si leur activité se situe un tantinet en marge de la légalité : le fils casse les carreaux du voisinage [01-02], tandis que le père, improvisé vitrier, offre promptement ses services aux victimes du sinistre pour procéder aux réparations nécessaires [03].

La belle relation filiale qui les unit se double ainsi d’une collaboration professionnelle florissante, laquelle leur fournit un revenu minimal assurant la survie familiale sans avoir à engager trop d’efforts (ce qui est toujours appréciable). Comme dans un conte, tout est bien qui fonctionne bien, donc. Avec en prime une bonne dose de rigolade et de complicité partagée. Seulement voilà, la société veille… Elle veille notamment à ce que le protocole social soit dûment respecté, indépendamment des besoins fondamentaux ou des considérations individuelles. Ce qui amorce l’une des meilleures scènes du film.

Selon l’habitude de Chaplin, la sanction sociale se manifeste par l’entremise d’un policier, figure ordinaire mais implacable de la loi, qui peut surgir à tout moment, surtout lors des opportunités les plus exaltantes a priori. Et c’est bien le cas ici : alors que le gosse prépare avec délectation un nouveau jet de pierre lucratif, son geste se trouve immédiatement entravé par la présence inopinée de l’agent de police [04-05].

L’excellente prestation du petit Jackie Coogan, qui interprète le rôle du gamin, a significativement contribué au succès planétaire du Kid. Ce passage inoubliable devant la caméra de Chaplin le rend vite très célèbre, et le jeune acteur va faire ensuite une très longue carrière. Il a joué dans de nombreux films, presque jusqu’à sa mort en 1984, à 69 ans, et il a connu une seconde période de grande notoriété dans les années 1960, grâce à sa participation à la série télévisée intitulée La Famille Addams, où il incarne le personnage drolatique « d’Oncle Fétide ».

Mais Le Kid reste aujourd’hui encore le plus important titre de gloire de Jackie Coogan. Parce que Chaplin ne s’est pas contenté de le retenir pour le rôle, il en a fait surtout son véritable alter ego à l’écran. Le gamin et son père adoptif réagissent en effet de façons totalement identiques : quand le plus jeune est stoppé dans son enthousiasme par un représentant de la loi, il réagit de la même manière que son aîné (tel que les spectateurs le connaissent) en pointant du doigt un supposé événement situé hors champ [06]. Une manière enfantine, donc comprise et acceptée par tout le monde, qui lui permet de faire diversion avant de se sauver prestement et ainsi d’échapper à la férule du policier [07].

Ce dernier comprend vite la combine lorsqu’il retrouve Charlot en train d’exercer sa récente profession d’artisan-vitrier [08], exécutant sa tâche comme s’il était en train d’apposer la touche finale à une toile de maître, avec toute la préciosité dont il est coutumier, y compris (et surtout) lorsqu’il s’agit d’accomplir la plus pragmatique des besognes. Notre héros vêtu de haillons en profite alors pour narguer l’autorité malgré lui, en projetant les résidus de mastic au visage du gendarme situé dans son dos (comme l’a fait précédemment le gamin avec son caillou), avant d’être rémunéré par sa cliente [09], même s’il refuse finalement le règlement, de manière à s’innocenter par avance auprès du suspicieux fonctionnaire.

Au sein de leur association légèrement délinquante, père et fils font la paire parfaite. De celle qui emporte immédiatement l’adhésion et suscite immanquablement l’admiration. Le gosse est un authentique mini-Charlot, malgré l’absence de filiation biologique. La paternité véritable appartient à celui qui en assume pleinement la fonction, c’est-là le message essentiel du film. Si bien que le kid est systématiquement placé dans les mêmes situations que son protecteur. La fusion est telle que le mimétisme est total : le petit et le grand adoptent le même type du jeu. Ils font montre d’un sens comparable de la pantomime et possèdent également des dispositions de réactivité corporelle qui forcent la comparaison. Un rapport fusionnel et de gémellité burlesque que l’intrigue fait sans cesse rebondir, comme quand Charlot tente vainement d’éloigner le gamin avec son pied, afin de ne pas exposer leur connivence aux yeux du policier [10]. Mais sans y parvenir. Le lien étant désormais trop fort.

Par ailleurs, l’intrigue du film cultive des relations très étroites avec la propre enfance du réalisateur. Jackie Coogan a sept ans lorsqu’il joue ce rôle d’enfant abandonné puis arraché des bras de son père adoptif par l’Assistance Publique. Sept ans, c’est également l’âge qu’avait Chaplin lui-même quand il a été retiré à sa famille, pour être ensuite placé dans différentes structures d’accueil (atteinte de crises de démence, sa mère fut internée dans un hôpital psychiatrique en 1901 ; quant à son père, pathologiquement alcoolique, il quitte très vite le foyer et meurt en 1900, des suites de son addiction). Pour son premier long métrage, le cinéaste puise donc directement dans son histoire personnelle. Chaplin met ici en miroir son vécu douloureux et problématique, dans un rapport assumé à l’autobiographie, par personnage interposé. Ce qui ne fait qu’ajouter à l’émotion que procure toujours ce film magnifique, plus de cent ans après sa réalisation.

Doinel et la ville-mère [Les 400 coups, François Truffaut, France, 1959]

Dans la riche filmographie de François Truffaut, deux thèmes majeurs se détachent très nettement : la passion amoureuse et l’enfance. Dans des veines diverses et variées, les récits du cinéaste s’intéressent tous à des protagonistes en situation de carence affective. Cela se vérifie dès son premier long métrage, Les 400 coups, pierre angulaire de la célèbre Nouvelle Vague alors en pleine éclosion.

Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) est un enfant solitaire d’une douzaine d’années. Livré à lui-même, coincé entre des parents peu aimants voire démissionnaires, le gamin n’aime rien tant que faire l’école buissonnière avec son copain René. Lorsqu’il est sommé par son instituteur de se justifier au sujet d’une punition non-rendue, Doinel prétexte tout de go le décès soudain de sa mère. Mais le mensonge énorme est vite découvert, si bien que l’enfant, pris au dépourvu, décide de ne pas retourner chez lui. Commence alors une errance nocturne dans les rues de la capitale.

Au cours de cette séquence désormais très célèbre, la ville va fournir à Doinel l’espace maternel qui lui manque. Sa fugue lui offre également l’opportunité de faire inconsciemment le point sur sa situation familiale. Chez lui, il n’a pas véritablement de place : en guise de chambre, il dispose d’un réduit minuscule ressemblant à un couloir et il doit également dormir dans un sac de couchage. Et puis, récemment, au hasard de l’une de ses balades transgressives, il a surpris sa mère dans les bras de son amant. Et voilà en plus que l’épisode ressurgit en pleine nuit [11], à peine transformé, alors qu’il vagabonde sans but : il croise une cocotte (Jeanne Moreau) qui sort affolée de l’entrée des artistes d’un théâtre [12]. La jolie affirme courir après son chien échappé, dont elle ne sait même pas le nom… Crédule, le gamin lui offre immédiatement son secours, mais il est vite éconduit par un client (Jean-Claude Brialy) qui, lui, semble parfaitement connaître la teneur du manège de racolage [13].

En cette période proche des fêtes de Noël, le pauvre Doinel se retrouve désespérément seul [14]. Mais la ville est là et va s’avérer protectrice, tout comme l’est la nature dans Tom, le film de Fabienne Berthaud. Il épie l’arrivée du livreur [15] et va subtiliser une bouteille de lait [16] pour se nourrir. Il en boit le contenu à la dérobée [17] dans les rues désertes, ce qui établit un lien entre le vol et la recherche implicite de la mère nourricière. En d’autres termes, Paris offre ici son sein à l’enfant. Il s’agit dès lors d’un geste de réappropriation symbolique, où la ville se substitue à Madame Doinel et lui offre ce que celle-ci n’a jamais su lui donner. Au petit matin, Antoine fait une toilette de chat avec l’eau gelée de la fontaine de La Trinité [18], confirmant l’image de Paris comme logis, comme foyer et comme refuge [19-20].

On sait que Truffaut a repris dans Les 400 coups les grandes lignes de sa propre vie. Comme son protagoniste, le cinéaste était un enfant illégitime qui n’a jamais connu son vrai père. Sa mère, Jeanine de Montferrand, n’avait pas dix-huit ans lorsqu’elle a accouché le 6 février 1932 dans une institution religieuse réservée aux filles-mères. Elle épouse ensuite Roland Truffaut, le 9 novembre 1933, qui reconnaît l’enfant. Mais ce dernier a vécu jusqu’en 1942 chez l’une ou l’autre de ses grand-mères, avant de s’installer chez ses parents à l’âge de douze ans. Truffaut n’a jamais rencontré son père biologique. Toutefois, en 1968, il a commandé une enquête auprès de l’agence de détectives qui le conseillait pour les besoins de son film Baisers volés. Il a ainsi appris que son vrai père était dentiste et qu’il habitait dans l’Est de la France. Le résultat de cette enquête est resté sans suite de la part du commanditaire.

Malgré tout, la question des origines continuera de hanter chacun de ses films, d’une manière ou d’une autre.

L’affirmation de soi et la reconnaissance [Kes, Ken Loach, Grande-Bretagne, 1969]

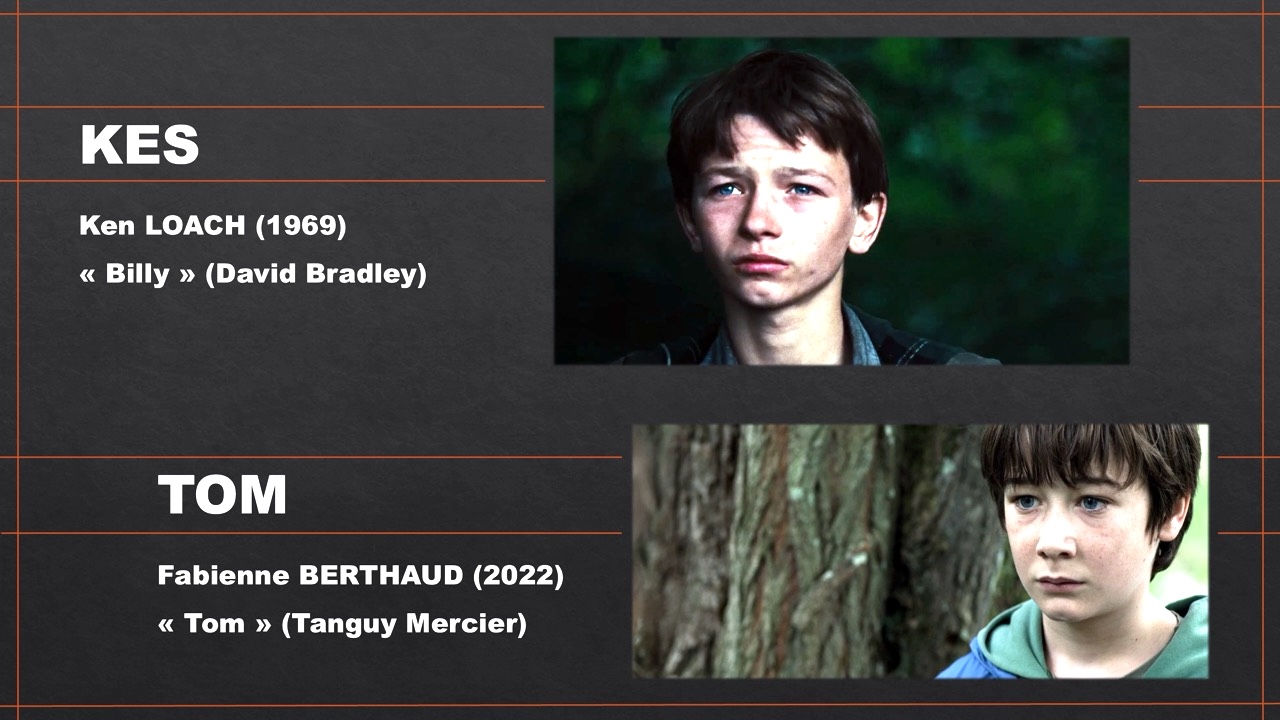

L’existence de chacun est-elle entièrement déterminée par la condition sociale ? Kes, de Ken Loach – réalisateur phare du cinéma britannique contemporain – explore cette question à travers l’itinéraire de son jeune protagoniste. Comme Tom, Billy ne connaît pas son père, qui a disparu de la sphère familiale il y a longtemps déjà. Les deux jeunes garçons grandissent par ailleurs dans un milieu très modeste et ils se démarquent par leur goût de la lecture, leur débrouillardise et leur sens de l’initiative. Il existe de surcroît une ressemblance physique assez frappante entre les deux acteurs en herbe, Tanguy Mercier et David Bradley, que plus de cinquante ans séparent pourtant [21]. Si bien que le film de Fabienne Berthaud convoque immanquablement le souvenir de ce chef-d’œuvre de la fin des années soixante, lequel a propulsé le cinéaste anglais sur le devant de la scène internationale (sélection au Festival de Cannes, puis grand succès public et critique). Qui plus est, tout en étant fidèle à la veine engagée et dénonciatrice de son auteur, Kes se présente également comme une fable réaliste gagnée par l’imaginaire et la poésie, à mille lieues de la mièvrerie qui caractérise parfois les films traitant du monde de l’enfance.

Billy vit à Barnsley, une ville industrielle et grise au Sud du Yorkshire. À peine âgé de douze ans, son avenir semble malgré tout tracé d’avance : comme la majorité des gamins de son âge et de son milieu, il ira immanquablement grossir les rangs des ouvriers de la mine. D’autant que Billy n’aime pas trop l’école et qu’il a déjà un passif de voleur à l’étalage. Mais il s’est assagi et vend désormais des journaux pour se faire un peu d’argent de poche, même s’il lui arrive encore de chaparder quelques bandes-dessinées chez son employeur. Un jour, il voit un faucon revenir vers son nid dans un vieux mur. D’emblée, il est fasciné par la grâce de l’oiseau et confie au propriétaire des lieux qu’il adorerait élever un rapace. L’homme informe l’enfant que l’activité n’est pas aisée, qu’elle requiert des compétences spécifiques et que par conséquent, il ferait bien de se documenter précisément à ce sujet avant d’envisager la chose avec sérieux. Mû par son envie, Billy dérobe un ouvrage spécialisé dans une librairie ; il se procure un oiseau et se passionne pour la fauconnerie. En classe, alors qu’il est pour le moins distrait, son professeur, Monsieur Farthing, lui demande de raconter une histoire qui lui est réellement arrivée. Le collégien dissipé expose alors à ses camarades comment il dresse son jeune faucon, en usant des termes techniques adéquats, qu’il explique de manière simple et précise, joignant les gestes à la parole. Conquis par la teneur de l’exposé et par l’exaltation communicative de l’orateur improvisé, tous les élèves l’applaudissent. Beaucoup plus ouvert et plus humain que la majorité de ses collègues, l’enseignant se joint sincèrement à la ferveur de la classe, et demande ensuite à Billy s’il accepterait de le recevoir lors d’une séance d’entraînement avec son rapace. Un peu surpris qu’un adulte (qui plus est un représentant de l’institution scolaire) lui témoigne autant d’intérêt, le gamin accepte avec une certaine fierté.

En s’investissant sans compter dans sa passion nouvelle, Billy se construit un havre de paix personnel, qui le soustrait temporairement à la perspective vampirique de la cité minière. Dès lors qu’il entraîne son oiseau, baptisé « Kes » (le diminutif de « kestrel », « crécerelle » en anglais, soit un faucon de petite taille), l’enfant évolue dans la couleur [22]. Il nage littéralement dans le vert, presqu’en état d’apesanteur [23]. Son avenir tout désigné (l’usine, la mine) n’est plus qu’une toile de fond. Valant comme processus de légitimation, la visite de son professeur [24] ne fait qu’accroître le phénomène de libération. Quand Monsieur Farthing arrive sur les lieux et qu’il constate la dextérité du jeune fauconnier, la verdure remplit alors la totalité du cadre [25]. Le spectre industriel disparaît complètement. Lorsque ce dernier fait retour, ce n’est qu’en réduction [26], placé sous l’égide d’une manifestation magistrale d’élévation symbolique [27], où l’oiseau et l’enfant règnent en maîtres.

La situation ressemble alors au jeu de plage d’un été innocent [28], où il s’agirait simplement de diriger un cerf-volant pour s’amuser. Mais Billy a les pieds bien sur terre et ne se monte pas la tête pour autant. Bien que son favori dispose « d’une autre classe », comme il le précise à son enseignant, les lois de la nature sont ce qu’elles sont, dures et implacables, et il lui faut nourrir son faucon avec des proies plus petites [29-30]. Ce n’est pas très ragoutant à regarder, mais c’est ainsi que vont les choses.

Durant cette séquence particulièrement émouvante et inspirée, les rapports hiérarchiques habituels s’inversent [31]. C’est Billy qui enseigne à son prof, lequel, en pédagogue avisé, avalise silencieusement toutes les connaissances acquises par l’enfant dans la poursuite de sa passion.

Représentatif des débats politiques et sociétaux concernant l’éducation au Royaume-Uni durant les années 1960, Kes oppose les méthodes grossières de « dressage » qui étaient toujours pratiquées au sein de l’institution scolaire, et celles – plus subtiles, plus patientes et plus passionnées – qu’entreprend Billy avec son faucon. Alors que le jeune garçon est considéré comme quasi illettré par la majorité du corps enseignant, Ken Loach met en valeur la capacité intrinsèque de l’individu à s’accomplir et à se réaliser, au-delà de tout conditionnement.

Mais la violence des structures sociales n’en finira jamais de s’exercer, y compris et surtout à l’encontre des plus téméraires et des plus avides d’émancipation. C’est la raison essentielle pour laquelle Ken Loach continue toujours de faire des films. Malgré son grand âge, l’engagement du cinéaste est demeuré intact. Et son appétit d’indignation critique tout autant.